「算数障害」という言葉を聞いたことがありますか?

学習障害の中の一つで、知的発達に遅れはありませんが、計算や文章題に著しい困難を示す子どものことです。読みの困難とともに生じることも多いですが、読みの困難はないにも関わらず算数の困難のみが生じることがあります。(日本LD学会「算数障害とはなにか」より)

読み書き障害と同じ、学習障害の中の一つの種類と言うことです。

算数障害は、1数処理、2数概念、3計算、4推論の4つの領域に整理することができます。まず数処理が理解できて初めて、数概念が理解でき、数というものの理解があってこそ、数と数の計算が獲得されます。そして計算ができると、さまざまな数の変化や操作を推論することができるようになっていきます。

まずは一つ一つ見ていきましょう。

1.数処理

「数処理」は、数詞(すうし)、数字、具体物の対応関係の問題です。

「数詞」というのは、言葉で言ったり聞いたりする「いち」「にい」「さん」のことです。

「数字」というのは、目で見てわかる「1」「2」「3」のようなもののことです。

「具体物」というのは、「りんご」「りんご」「りんご」で3つのりんごということです。

この3つが関連していることが理解できないと、例えば数字は書けるが読めないなどのようなことが起こることがあります。

たとえば目の前に3つのりんごがあるとします。「これはいくつかな?」と聞いたとき、「4つ!」と答えたり、「1,2,5…5つ!」という子がいるかもしれないということです。

2.数概念

数における性質を理解することです。

数には序数性(じょすうせい)と基数性(きすうせい)という2つの側面があります。

序数性というのは、人がたくさん並んでいるときに「1番目、2番目、3番目、4番目、5番目」と順番に並んでいることが理解できることです。

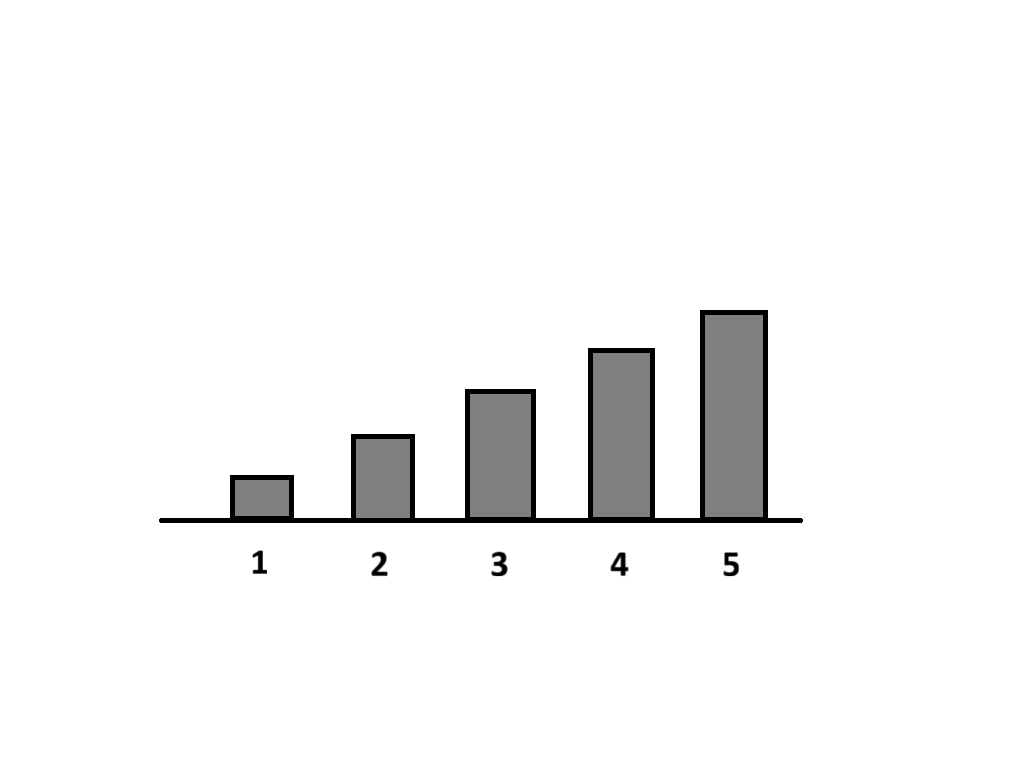

基数性というのは、下のグラフのように「1,2,3,4,5」と大きさが変化していくことが理解できるということです。(ちょっとややこしいですね…。「序数性」と「基数性」よく混乱します)

3.計算

「計算」は暗算と筆算に分けて考えます。

「暗算(あんざん)」とは、足し算引き算で答えが20までの計算、かけ算わり算で九九までの計算のことです。

「筆算(ひっさん)」とは、それ以上の数の計算になります。

暗算ができるようになるには、5や10の合成分解ができるようにならないといけません。そのときに、具体物から半具体物、半具体物から数というように、数というものを理解できているかが重要になります。

筆算では、くり上がり、くり下がりの手続きの問題や、多数桁の数字の空間的な配置とその意味が理解されている必要があります。

4.数的推論(文章題)

数的推論(文章題)では、文章に書いてある言葉から視覚的なイメージへの変換(統合過程といいます)とプランニング過程(立式)という2つの過程が重要になります。

前提として、まず文章題を読めるか、文章として理解できるかどうかも確認しなければなりません。

こうした困難さを抱えている子どもは、学校が楽しくないと感じたり、行きたくないと言う可能性もあります。こうした困難さに築けるのは保護者の方だけです。もし何か気づいたことがあれば、ぜひなぎさ心理相談室までご相談ください。

参考文献:通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法 熊谷恵子・山本ゆう